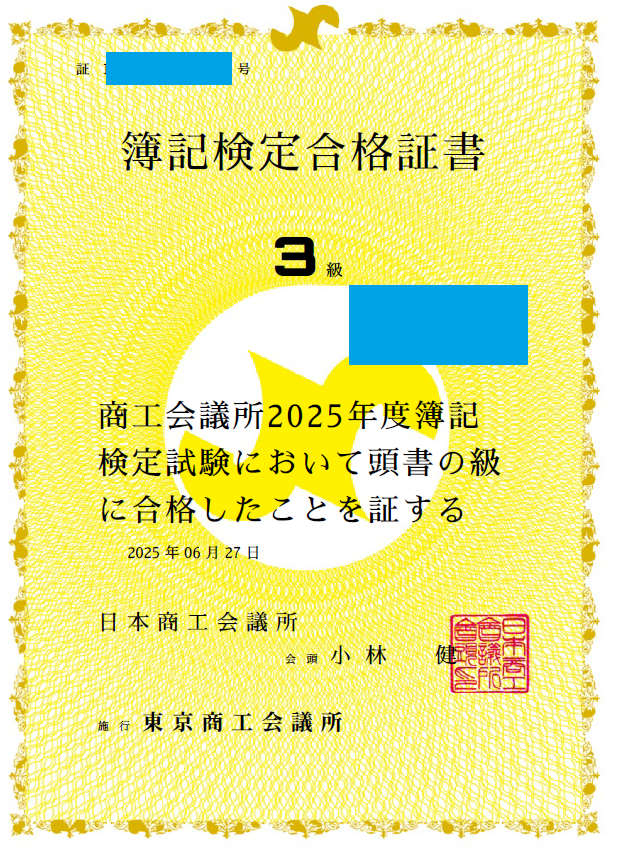

日商簿記3級を2025年6月に2回受験しました。

複数回受験したということは、、不合格を経験したということになります。

1回目は59点、2回目は72点、とぎりぎりでの合格でした。

その経験と簿記の意味、合格の方法について感じたこと、考えたことを記します。

受験の動機

私はビジネスパーソンです。と思っています。

ですが税務、財務の意味が分かっていません。

なぜ知らずにいれたのかというと、誰かに任せていたから、生活するうえで必要なかったからという単純な理由です。

そうした中で、、

- なんとはなしに「そういう存在だから、、、」で税理士をお願いしていていいのだろうか。

- 目の前の仕事をこなすことはビジネスパーソンになるのだろうか。

- 売上を上げているというだけでビジネスとよべるだろうか。

こんなことを考えるようになりました。考えの迷い道に入るってことは時間があったのと、目の前の仕事がマンネリになっていたのかもしれないです。

知らないことなので受けてみたいはずっと考えの中にあったことではあるのですが、このような思考から受験に至りました。

結果として、とてもよかったです。

具体的に、まず知っておくべきことなのに知らないでいることを続けている不安が払しょくされたこと、ビジネスパーソンの入り口に立つことができた気分になれること、がよかった点です。

勉強方法

勉強方法はテキスト1冊、問題集1冊です。

この組み合わせで勉強することは必須。読み比べしていないのですが、私の感覚ではどの参考書でも成果は変わらないだろうと思います。

理由は参考書の良し悪しで理解度の深みが変わると思うのですが、日商簿記試験3級が求めていることは理解度ではなく「網羅的知識」とその「実践力」だと感じたからです。

そして、出されている問題の内容からするとよほど古いものでなければ参考書はどれも同じだろうと推察します。

なおそれでも参考書を選びたい、ということであれば人によって相性があるので、先頭の何ページかを読んで読み易ければGO!だと思います。

私の選んだ参考書とよかったところを書き残します。

実践したテキスト

| 区分 | 参考書 | よかったところ |

| テキスト | 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記3級 テキスト&問題集 2023年度版 よせだあつこ | 読み易い! 1ページあたりの文字数が少ないので、、 |

| 問題集 | 勝者の日商簿記3級 本試験を徹底分析した予想模試 2025年度版 滝澤ななみ | 問題サンプルが多い! 試験問題に自然に慣れる |

「合格のための」テクニック

「簿記」について意義を感じることができましたが、受験である以上は結果が必要になります。ですので合格のために必要だと思ったテクニックを書き記します。

試験問題の構成を熟知する

日商簿記3級試験は、テキストを読んでも問題集を読んでも、問題の構成についての記載があります。これは受験前までに知っておかないとだめです。第1問、第2問、第3問ってどんな問題がでるの?ということを。

「熟知」って言葉はちょっと重たいかもしれない。問題集は一通り実践した方がよい、くらいの意味です。

電卓に慣れる

1回目の受験で落ちた理由として電卓をもっていかなかったことがあります。もっていかなかった理由もそれなりにあって、そもそも電卓に慣れていないことと、計算はその場でやればできるだろう、という過信がありました。

1回目の受験前は問題集を通しでやる準備時間がなかったため電卓の意味を感じとれなかったのです。

電卓に慣れるとどういういいことがあるかというと、問題の消化が早くなります。これが即得点アップにつながります。

慣れるには、問題集は電卓をたたきながらやったら慣れると思います!

仕訳は回数をこなす

テキストを何回か読むと、仕訳の問題群の第1問についてはイメージがつかめます。テキストの読み込みを2回くらいは行った方がいいです。

試験の問題実施は問題順に

テキストを読むと第1問、第2問、第3問の理想的時間配分が書いてあったり、第2問が確実性が低いので最後に回す、とか書いてあったりします。

私の中では少し違います。第3問が時間を厚くとるべきなので問題順に解く、が点数を上げるコツに感じました。大問ごとの時間の配分を決めて試験に臨む、は一般的に出ている通りがよいです。

「時間配分へ作戦を持つ」とも言えます。

受験するタイミングをはかる

最初に書いたように私は一カ月に2回受験をしました。昔は違ったようですが今はCBT試験で自宅や学校、職場の近くの受験地で半月以上先であればほぼ希望した日付で受験が可能です。

ここまで書いたとおりテキストを2回ほど読み、問題集を1回は実践したタイミングで受験するのが、一番知識がつまって、かつ精神的にも充実したタイミングの受験になります。

1日の勉強時間は個人差がありますので、取れる勉強時間にしたがって試験日を決めるのがよいです。

最後に「簿記」の意味

経済活動を実施することと、帳簿をつけること、帳票化して財務状況を知り分析することはビジネスの一連の流れのはずです。

簿記の知ることでビジネスの線、サイクルへの考えが補強された気がします。

もう少し拡げると、目的に向かってすべての材料を正規化してならべて見える化、分析するのってどんな分野でも同じだな、と確認できました。

これは抽象的な話。

簿記そのものに少し違和感というか時代とのズレを感じたのは、やはり電卓のところです。

かつては紙の帳簿を眺めて電卓かそろばんをたたいて(動詞はこれであっているのか。。はじいて?打って?)実践されたんでしょう。

試験もその事実を踏まえて作成されていると感じました。

今後どのように簿記は変わっていくのか、、簿記3級を受かっただけでは、、すみません、大きなことは語れない。今後この合格を機会に知識を掘り下げて、考えることがあったらまた書き残したいです。

コメント